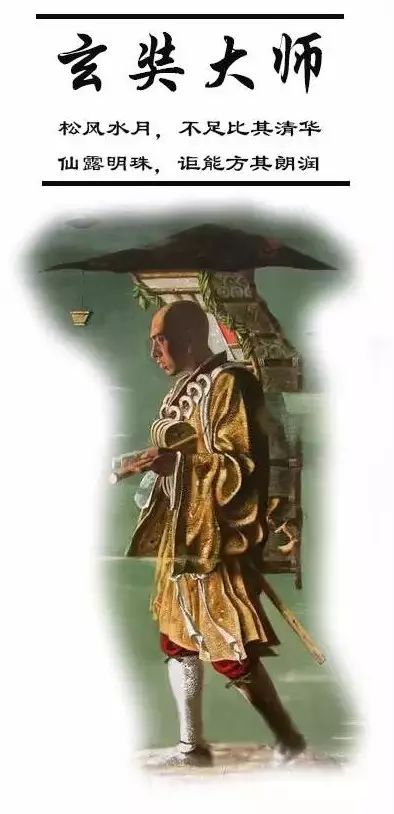

玄奘大师—不该忘记的“民族脊梁”

玄奘大师圆寂日 今天3月13日,农历二月初五,

汉传佛教史上最伟大的译经师之一, 中国佛教法相唯识宗创始人 ——玄奘大师圆寂日。  唐太宗赞玄奘大师:“松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润;超六尘而回出,只千古而无对”。

周国平有言,忘记玄奘大师是可耻的。联合国教科文组织确定的《世界文化名人录》里,只有两位中国人,一是孔子,另一位就是玄奘大师。

对于绝大多数中国人来说,“玄奘”这个人名非常陌生,人们熟悉的是《西游记》中的那个唐僧。《西游记》是中国文学史上的经典,经典的力量是勿庸置疑的。自明代吴承恩创作《西游记》以来,一个阴柔懦弱、性别不明的唐僧形象已经深深地铭刻在中国人的心里。在人们津津乐道于孙悟空的时候,唐僧的原型,玄奘大师却被扭曲、被误读。几个世纪的时间里,真实的玄奘大师越走越远,逐渐离开了中国人的视线,只剩下一个轮廓模糊的背影。

本文仅是玄奘法师简传。诸君若有兴致,可进一步翻阅《大唐大慈恩寺三藏法师传》,梁启超先生曾言该传“在古今所有名人谱传中,价值应推第一”。现已有白话文译版《玄奘法师传》。

梁启超誉玄奘大师为“千古之一人”、鲁迅称玄奘大师为“中华民族脊梁”。

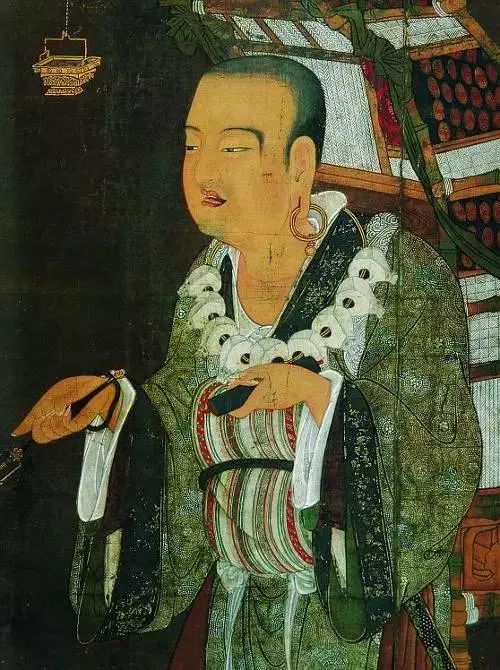

玄奘法师(600-664)是隋唐时人,杰出的翻译家,法相宗的创始人。法师自幼聪慧敦厚,温文尔雅,仪表非凡,跟从仲兄诵习儒道经典,勤学不懈。

玄奘法师十三岁时随仲兄长捷在洛阳净土寺出家,听讲《涅槃经》,受习《摄大乘论》。大业八年(612年),洛阳选拔二十七人出家为僧。主考大理寺卿郑善果见法师年纪虽小,却对答出众,问他出家目的何在。法师答道:“意欲远绍如来,近光遗法。”主考赞许他器宇非凡,志向高远,破格以沙弥身份录入僧籍。

隋唐之际,天下大乱,兄弟二人从洛阳出发,经过长安抵达成都,开始了参谒耆宿,寻师访道的参学生活,足迹遍及半个中国。法师在成都学习《摄大乘论》、《阿毗昙论》,听受《迦延论》。唐武德三年(620年),法师年满二十岁,在成都空慧寺受具足戒,并学习戒律。后又北上受习《成实论》和《俱舍论》。在长安,他听当时佛门大德法常、僧辩二位法师讲《摄大乘论》,质疑问难,纵横论辩,众时贤深为其智慧与才学所折服,赞叹他为“释门千里之驹”,而法师也因此誉满京城。

在参学访道的过程中,玄奘法师发现当时众多高僧对佛法的见解不一,没有定准。因印度尚有很多梵本没有译为中文,加上前人所译经论多采用意译,使得很多问题,无法解答,让后学们无可适从。为解决这些根本问题,玄奘大师发愿前往天竺寻访原始梵本经典,探求佛法真义。

西行路经图。玄奘大师11岁时即能背诵佛经,14岁发愿“远绍如来,近光遗法”,15岁学《大般涅槃经》、《摄大乘论》,一听就懂,看一遍就记得。20岁在成都受具足戒,27岁开始西行求法。19年时间,110个国家,独行5万里。

贞观元年(627年),法师决意西行。因从中土前往西域,必须要得到皇帝的特许,他二度上表陈情,但没有获得批准。但他仍冒险出关,由长安经秦州(今甘肃天水一带)、兰州抵达凉州(今甘肃武威)。可是刚到不久,长安的追捕令也紧随其至。法师唯有昼伏夜行,历尽艰险,穿过甘肃走廊,抵达瓜州(今甘肃西北部),不顾留难,执意前行。

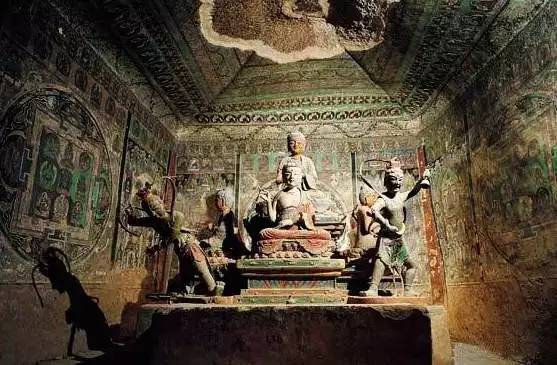

瓜州榆林窟。

玄奘法师以探险家般的胆魄,勇士般百折不挠的意志,只身一人,进入了方圆八百里的莫贺延碛大沙漠。莫贺延碛大沙漠位于罗布泊和玉门关之间,今称“哈顺戈壁”,“上无飞鸟,下无走兽,草木不生,人迹罕绝;时而风卷沙石,时而暴晒湿蒸;时而见枯骨遍野,战场遗迹;时而见凶恶野兽,鬼魅影像……”

白天,太阳无情的暴晒使地表温度极高,根本无法落脚,法师只能把自己埋在沙间,待到夜间出来赶路。大沙漠广阔无垠,玄奘法师一时迷失了方向。不仅如此,在迷途中,他不小心打翻了水袋,茫茫沙海中,失去了饮水意味着丧失了一切生存下去的希望。

在几近绝望的境地下,法师几乎要放弃西行的计划,但最初的志愿一直鼓舞着他。法师以“宁向西天一步死,不向东土半步生”的决心,忍饥挨渴,怀揣一腔追求真理的热情和为众生求福祉的悲愿,以坚强的意志,九死一生,最终战胜了种种磨难。

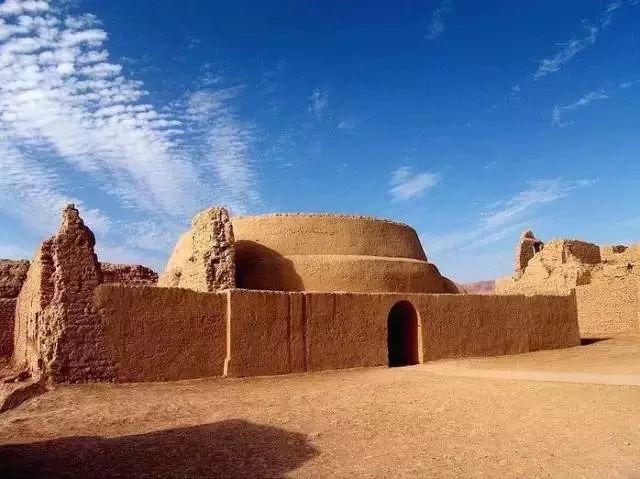

高昌故城大经堂(玄奘法师讲经处)。

走出莫贺延碛,路经高昌国,高昌王麴文泰对玄奘法师崇高的僧格和高深的佛学造诣非常敬仰,给予厚供,拜为国师,并结为兄弟之盟,苦慰劝留,希望法师留在高昌国。玄奘法师求法志愿坚定,绝食四天。高昌王被法师矢志不渝的精神所感动,只好为法师备好粮草盘缠,并挑选国内僧人及侍从数人,护送法师西行。

玄奘法师带队翻越雪山葱岭,途中染上了冷病,一直到晚年,这种病仍不时发作。但是法师西行求法的意志在各种苦难的磨砺下变得更加坚定。他取道阿富汗进入今天印度境内,沿途瞻礼圣迹,直至那烂陀寺。

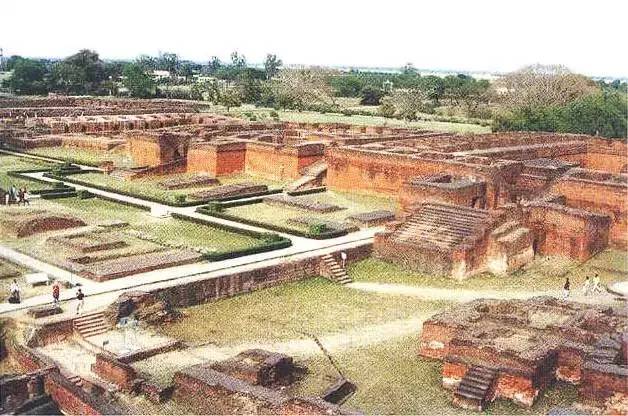

那烂陀遗址。

那烂陀寺是当时佛教的最高学府,戒贤论师是寺里地位最崇高的导师。玄奘法师跟从戒贤论师学习唯识学,被列在十位上首弟子之内。在此求学的六年中,法师学习了《瑜伽师地论》,又学了《显扬论》、《大毗婆沙论》、《俱舍论》、《顺正理论》、《对法论》、《因明论》、《声明论》、《集量论》、《中论》、《百论》等论,钻研诸部法义。

此后,法师游历五天竺圣迹,遍访名师。他亲近胜军论师三年,学习《唯识抉择论》、《意义论》、《十二因缘论》、《庄严论》,研究因明等诸多问题,并竭力寻求梵本原典。

法师从南印度游学归来后,回到那烂陀寺,奉戒贤论师之命,在寺内讲授《摄大乘论》、《唯识抉择论》。当时有师子光论师在那烂陀寺讲授龙树一系的《中论》与《百论》,辩驳玄奘法师的观点。法师于是会和中观、瑜伽两宗,著《会宗论》三千偈颂(已佚)破斥师子光论师的观点。后又著《制恶见论》一千六百偈颂破斥小乘论师的《破大乘论》,因而名震五天竺。

戒日王在当时统一了五天竺,是各国的盟主。他信仰大乘佛法,是那烂陀寺的护法。在拜读了玄奘大师《制恶见论》后,戒日王万分折服,极为推崇,便在首都曲女城举行无遮辩论大会,五天竺十八国国王均列席会上,大小乘僧及婆罗门等共七千余人到场参加。戒日王礼请玄奘大师作为大会论主,弘扬大乘法义。

法师在会上讲述了《制恶见论》的要旨,提出“真唯识量”的论点,并悬之于会场外。一连十八天,法师一人高居论坛,阔论雄谈,没有一个人能辩倒他,也没有人能改动《制恶见论》里的一个字。会后,十八位国王和诸多僧人、学者在玄奘法师座下皈依了大乘佛法,法师成为印度宗教哲学的最高权威,获得了“大乘天”、“解脱天”的美誉。

|